Questo articolo è il terzo di sei approfondimenti sulla comunicazione di Erdoğan. Cliccando qui puoi rileggere il primo, qui il secondo. Per non perdere le prossime puntate (ogni martedì su questo sito) seguimi qui su Instagram (@programmata_blog) e qui su Twitter (@DomIannone)

Leader incontrastato – La supremazia della legge

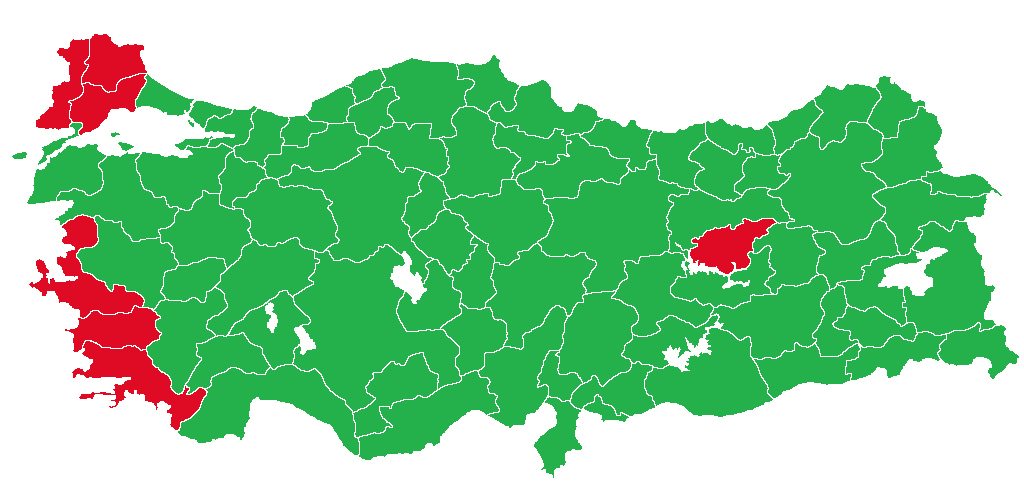

Nei pochi momenti di difficoltà che hanno caratterizzato la sua ascesa politica, Erdoğan si è sempre rifugiato nel consenso popolare per giustificare le sue azioni e le sue condotte. Era come per sottolineare ancora una volta che l’intero apparato laico statale non rappresentasse davvero la maggioranza dei turchi, ma che, al contrario, la opprimesse, evitando che si esprimesse liberamente. Egli doveva, invece, essere l’uomo in grado di ribaltare la situazione, di riportare il volere dei cittadini al centro della politica e tribunali e militari non avrebbero potuto far altro che accettare la situazione. Così, sfruttando l’onda lunga delle elezioni del 2007 da cui era emerso come l’unico vincitore, Erdoğan nell’ottobre di quell’anno istituisce un referendum sull’elezione diretta del Presidente della Repubblica, accorciandone il mandato a cinque anni, ma permettendo una seconda rielezione. L’esito è così scontato che gran parte dell’elettorato laico non si presenta alle urne, facendo scendere l’affluenza del 22% rispetto alle politiche di pochi mesi prima. Il Sì vince sfiorando il 70% dei consensi: era ormai chiaro che per gran parte del popolo turco il prossimo Presidente sarebbe dovuto essere Erdoğan.

Se il referendum del 2007 servì al primo ministro per giustificare la propria politica interna e mettere a tacere le opposizioni, quello del 2010 fu un mezzo utilizzato per tranquillizzare ancora una volta le potenze occidentali. Infatti il 12 settembre di quell’anno fu indetto un referendum sulla riforma di circa venti articoli della Costituzione turca, approvata nel 1980 a seguito del golpe. Prevedeva cambiamenti che riguardavano l’uguaglianza davanti alla legge, libertà di movimento, diritti per i minori e diritto alla privacy. Ma tra queste modifiche si nascondeva quella che più di tutte interessava ad Erdoğan: la riforma della giustizia militare e la composizione del Csm e della Corte Costituzionale turca. C’è da dire che fu l’Unione Europea a chiedere, nel processo di accettazione della Turchia all’interno della Comunità, di intervenire per togliere potere a due corpi, quello militare e quello dei tribunali, che nel Paese avevano un potere troppo vasto e un’ingerenza eccessiva nella politica del Paese. Erdoğan colse la palla al balzo: non aspettava altro che togliere potere a ciò che rimaneva dell’apparato laico ereditato da Ataturk, usando come scusa le richieste dell’Europa. Il primo ministro usò come copertina di questa sua campagna referendaria l’abolizione dell’articolo transitorio 15, che prevedeva l’amnistia nei confronti di coloro che misero in atto il golpe del 1980. Era un provvedimento simbolico, dato che solo due dei fautori di quel golpe erano ancora in vita, ma avrebbe permesse al popolo turco di chiudere una volta per tutte i conti col passato. Anche la scelta della data del referendum non fu casuale: fu scelto proprio il trentesimo anniversario di quel golpe, in modo da far riemergere nella mente dei cittadini quel periodo che, col senno di poi, molti avrebbero visto come una parentesi oscura della loro storia.

Anche in questo caso il risultato fu scontato: il Sì vinse con il 58%. Esultava l’Unione Europea perché pensava che da quel momento la Turchia potesse davvero diventare uno Stato moderno, basato sull’effettiva divisione dei poteri; ma esultava soprattutto Erdoğan che finalmente aveva potuto indebolire in modo definitivo gli unici avversari che gli erano rimasti. Ma soprattutto aveva potuto farlo con la protezione delle potenze occidentali, potendo vantarsi del fatto che grazie a queste riforme il Paese avesse «varcato la soglia che lo conduceva ad una democrazia avanzata e alla supremazia della legge». Ingenuamente l’Europa aveva permesso ad Erdoğan di diventare più potente: fu probabilmente quello il punto di non ritorno.

Piazza Taksim – Çapulcu

Bisogna aspettare il 2013 perché il mondo si accorga del vero volto di Erdoğan e che lo stesso presidente si renda conto di non avere più la situazione totalmente sotto controllo.

Gezi Park è uno dei pochi polmoni verdi di Istanbul, situato accanto alla centralissima Piazza Taksim. Il luogo ha una storia particolare: è stato tra il XIX e il XX secolo il più grande cimitero per non musulmani della città, per poi diventare una caserma, il primo stadio della città e, infine sotto Ataturk, riqualificata ad area verde. Nel 2011 era stato varato un progetto che prevedeva la ricostruzione della caserma, ma con funzione di centro commerciale. Quando i lavori stavano per iniziare, una trentina di ragazzi organizzò un sit- in nel parco per protestare contro l’ennesima colata di cemento che, secondo i manifestanti, avrebbe deturpato l’area. La polizia intervenne per sgomberare la zona, ma la sera i dimostranti si ripresentarono per continuare a far sentire la loro voce. La situazione si protrasse per qualche giorno e nulla lasciava presagire quello che poi sarebbe accaduto. Nel giro di un fine settimana le persone a riunirsi a Gezi Park passarono da poche decine a centinaia a diverse migliaia. Nelle prime ore i media controllati dal governo ignorarono totalmente ciò che accadeva ad Istanbul, evitando di trasmettere le immagini della protesta. Per questo fu fondamentale in quelle ora il passaparola, sia dal vivo, sia sui social che, ben presto, furono messi fuori gioco.

Ma il silenzio non poteva durare a lungo e Erdoğan questo lo sapeva bene. Così arrivò anche per lui il momento di commentare le vicende. Lo fece con tono sprezzante, definendo i manifestanti “il popolo delle padelle”, in riferimento allo strumento che usavano per richiamare la folla per strada, ma soprattutto “Çapulcu”, ovvero “delinquenti”. Non fu un’affermazione banale come si potrebbe pensare. Erdoğan si era sempre presentato come il presidente di tutti i Turchi, ma ora doveva prendere una decisione, bisognava decidere da che parte stare. Era finito il tempo in cui poteva fingere di essere un leader aperto al dialogo anche con le minoranze e le opposizioni. Era arrivato il tempo di far comprendere a tutti che si era con lui o contro di lui. E il popolo di Piazza Taksim era chiaramente contro di lui. Tra l’altro la parola Çapulcu ebbe un destino insolito: invece di essere rigettata da coloro che venivano accusati di essere solo dei criminali, fu riutilizzata con orgoglio, tanto da diventare non solo la definizione ufficiale di chi protestava in patria e all’estero: la parola si diffuse sui social, sui manifesti di propaganda, divenne il simbolo della protesta, tanto che fu inserita all’interno dell’Oxford Dictionary come sinonimo di chi combatte per difendere i propri diritti.

Per la prima volta Erdoğan si trovava in una situazione di imbarazzo nei confronti dell’opinione pubblica estera. Quella folla in piazza mostrava il vero volto della sua leadership: nessuno lo considerava più il moderato in grado di tenere a bada le spinte estremiste del Paese, ma tutti lo vedevano come un tiranno che non lasciava esprimere liberamente i propri cittadini. In altre occasioni Erdoğan avrebbe finto di usare di nuovo la diplomazia e cercato il dialogo, ma il velo era ormai stato strappato e qualsiasi tentativo di finta redenzione sarebbe stato inutile. Abbandonò ogni forma di intermediazione e annunciò che avrebbe messo a lavoro l’intelligence per scoprire quale potenza straniera si nascondeva contro quello che a suo dire era un complotto contro il suo governo. Anche la situazione interna non era delle migliori. Il Presidente Gül, a differenza del primo ministro, era favorevole al dialogo e più volte aveva incontrato alcune delle organizzazioni presenti nelle piazze per discutere dei problemi per cui manifestavano. Molti all’interno dell’AKP speravano che questo evento inaspettato potesse far perdere credibilità ad Erdoğan e di prenderne il posto. Al suo fianco era rimasto solo il ministro degli esteri Ahmet Davutoğlu, mentre il resto dei dirigenti si augurava un ridimensionamento del loro leader. Ma dovettero ben presto ricredersi. Erdoğan sapeva che, arrivati a quel punto, avrebbe dovuto agire con ferocia e così fece: le immagini della repressione messa in atto per sgomberare Piazza Taksim e Gezi Park verranno ricordate come alcune tra le più atroci messe in atto dal governo turco. Alla fine degli scontri si conteranno più di ottomila feriti e undici morti. Erdoğan aveva vinto su tutti i fronti anche questa volta: nessuno del suo partito osò muovergli una critica per i mezzi utilizzati; nessuno dei partiti di opposizione era riuscito a farsi portavoce della protesta (troppo eterogena per avere un solo volto) e guadagnarne in termini elettorali; tra i cittadini nessuno avrebbe avuto il coraggio di organizzare di nuovo manifestazioni di questo tipo; l’Unione Europea si limitò ad un richiamo formale, ma non fermò il processo per l’ingresso della Turchia; gli Stati Uniti, preoccupati già per la stabilità dell’area a causa della guerra siriana, rimasero praticamente in silenzio.

Con una sola mossa, quindi, Erdoğan aveva spazzato via ogni rimanenza di opposizione. Ma da quel momento non si sarebbe nemmeno più potuto nascondere: la sua vera natura, forse anche con suo sollievo, era finalmente emersa.